比亚克冢雉(学名:Megapodius geelvinkianus):体长36厘米。它的羽毛大部分是深灰色的。有一个轻微的波峰羽冠,脸微红或蓝色。腿是红色或深灰色。自然栖息地是亚热带或热带潮湿的低地森林和亚热带或热带潮湿的山区森林。常单独活动,即使在繁殖季节也很少成对活动。飞翔能力较弱,但非常善于奔走。食物主要是植物的花、种子、果实等。在群岛沿海的海岸的传统地点筑巢,卵埋在沙滩、湖岸和河岸上,由太阳或地热辐射加热孵化,成鸟不孵卵。

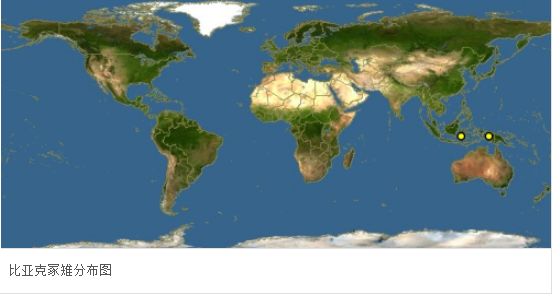

分布于印度尼西亚西巴布亚地区的比亚克岛等岛屿。

- 比亚克冢雉

- Megapodius geelvinkianus

- 动物界

- 脊索动物门

- 脊椎动物亚门

- 鸟纲

- 今鸟亚纲

- 鸡形目

- 冢雉科

- 冢雉属

- 比亚克冢雉

- Meyer, 1874

- Biak Scrubfowl

形态特征

比亚克冢雉体长36厘米。它的羽毛大部分是深灰色的。有一个轻微的波峰羽冠,脸微红或蓝色。腿是红色或深灰色。

生活习性

自然栖息地是亚热带或热带潮湿的低地森林和亚热带或热带潮湿的山区森林。食物主要是植物的花、种子、果实等。冢雉创造出一套完整的孵卵系统,不用自己直接孵卵。把卵产在很热的火山或尚未冷却的熔岩附近;有的是到河滩上去,利用太阳晒热的沙堆孵卵。因为卵需要适宜的恒温才能孵化,可是沙堆白天晒得很热,夜里又凉了。冢雉在自己的巢上堆成大沙丘。白天很热的时候,雄冢雉把沙丘摊开,然后用潮湿而低温的沙土把卵掩埋起来;气温降低时,它立即将湿沙扒开,用温而干的沙土再把卵盖起来。有的冢雉则利用树叶霉烂时产生的热孵卵。

分布范围

仅分布于印度尼西亚西巴布亚地区的比亚克岛、冒险岛(Mios Korwar)、农福尔岛(Numfor)、Manim和Mios Numin岛。

保护级别

列入《世界自然保护联盟》(IUCN) 2016年濒危物种红色名录ver 3.1——易危(VU)。