平原斑马,学名:Equus quagga (Boddaert, 1785),马科马属的一种动物。是东非和南非大草原上分布最广的一种斑马。跨越了热带及温带地区。平原斑马已经确认拥有六个亚种,而随着1883年斑驴绝灭后,到2013年只剩下五个亚种存活于世。

平原斑马有一个复杂的社会系统,主要社会单位包括单一的雄性,和1-6个雌性组成小群。全年可繁殖,高峰期主要发生在雨季,雌性孕期360-396天,每胎产1仔。小马驹一生下来几乎立即能够站立,并在一个星期内就可以吃草。是高度适应性的物种,能够在营养价值很少的粗植被区域生存,通常生活在没有树木的草原和热带原林地。高度依赖于水,所以斑马群通常会在距离水源区25-30公里处活动。有时,平原斑马会形成大群,在同一地区一起吃草、睡觉。

物种学史:平原斑马和山斑马一样,是斑马亚属(Hippotigris)中的一员,DNA及分子生物学的数据显示,斑马有其独立的起源,但和马与驴同属马科马属。在肯尼亚及埃塞俄比亚的一些地区,平原斑马经常跟细纹斑马共享同一块土地。

在1778年的接下来的50年之间,许多生物学家和探险家陆陆续续地对许多斑马做出描述。它们最初被归类为斑马的“物种”,但透过分类学家更深入的研究后发现,有绝大多数都是平原斑马和山斑马的“亚种”。斑驴是史上第一个受到DNA研究的已绝灭动物,而史密森尼学会(Smithsonian Institution)一次的基因研究结果证明,斑驴并不是一支独立的物种,而是平原斑马的亚种,但其基因在29-12万年前和平原斑马产生了些微偏离。史密森尼学会表示,斑驴的学名应该改为 Equus burchelli quagga 。但是为了符合双名法的规则,学者们将学名改为所使用的Equus quagga quagga。

形态特征:平原斑马是非洲数量最丰富的,具有标志性的斑马。头体长217-246厘米;尾长50厘米;肩高110-145厘米;重量175-385千克。由于亚种众多,该物种表现出很大程度的多样性。平原斑马具鬃毛,整体有条纹覆盖,通常具有比较广阔的黑色条纹,身体的前部为垂直条纹,向后部逐渐过渡为水平条纹。

雄性略大。是体型中等规模的马属动物。腿相对较短。它们的身体为黑色和白色条纹,并且没有两个完全相同的个体。它们也有黑色或深色鼻口。北部品种条纹更窄一些,南部品种腹部、腿部和臀部条纹数目更少一些。南部品种在白色和黑色条纹中间间杂褐色条纹,而北部品种则没有或者很少。

栖息环境:平原斑马是高度适应性的物种,能够在营养价值很少的粗植被区域生存,通常生活在没有树木的草原和热带原林地,跨越了热带及温带地区。不过,它们一般不会在沙漠、茂密的热带雨林和永久性湿地生活。此外,它们也会生活在肯尼亚山中海拔高度约4300米的地方。由于平原斑马需要大量的食物和水,因此它们会随时往降雨的地方移动,且它们一次可以走上1100千米来寻找食物。平原斑马高度依赖于水,所以斑马群通常会在距离水源区25-30公里处活动。

生活习性:平原斑马有一个复杂的社会系统,主要社会单位包括单一的雄性,和1-6个雌性组成的“后宫”。这种典型的家庭群族,保证了后代有唯一的雄性基因,但它必须击退来自其他单身雄性的挑战。战斗是激烈的,会发生撕咬、踢踏。胜者成为族群的首领,保证了最强的基因传续 。

有时,平原斑马会形成大群,在同一地区一起吃草、睡觉。这时由单身汉组成的群体会在家族群的雌性之间移动游荡。这种多层次的社会组织比其他的有蹄类动物是不同寻常的,和灵长类,譬如狒狒更具特色)。

平原斑马的主要天敌是狮、斑鬣狗和渡河时容易遇到的尼罗鳄。非洲野犬、猎豹和豹也会捕食斑马,但它们对平原斑马的威胁较为次要。当平原斑马受到攻击时,群体会形成一个半圆的面来抵对捕食者,会撕咬或撞击,并围绕和保护受伤的同伴。

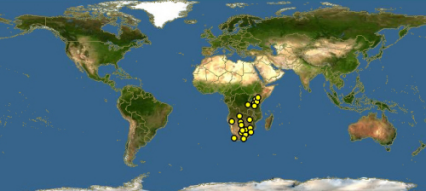

分布范围:平原斑马的分布相当广,六个亚种有重叠分布。分布范围从非洲东部的苏丹和埃塞俄比亚南部开始向南延伸,其范围包括赞比亚、莫桑比克、马拉维,最后到达南非东部以及位在非洲西南部的安哥拉。

在人类的捕猎活动兴盛之前,布隆迪和莱索托也曾是平原斑马的栖息地。而在时间更早一点的新石器时代,阿尔及利亚也有可能是它们的栖息地。

原产地:博茨瓦纳、刚果民主共和国、埃塞俄比亚、肯尼亚、马拉维、莫桑比克、纳米比亚、卢旺达、索马里、南非、南苏丹、斯威士兰、坦桑尼亚联合共和国、乌干达、赞比亚和津巴布韦。

可能灭绝:安哥拉;地区灭绝:布隆迪、莱索托。

繁殖方式:平原斑马全年可繁殖,高峰期主要发生在雨季,雌性孕期360-396天,每胎产1仔。小马驹一生下来几乎立即能够站立,并在一个星期内就可以吃草。断奶在7-11个月之间,在16-22个月到青春期。在一至三年之间,这个年龄段的小马会自愿从家族群分散,加入他雄性组成的光棍组,直到4年左右性成熟后参预交配的竞争。

已经进入第一个发情期的雌性,会采用标志性的独特的姿态,与头部放低,竖起尾巴和腿跨会有分泌物滋生。在分布区所有的雄男性会激烈进行竞争,并可能从已有家族的后宫中绑架雌性。一旦交配成功,雌性不再发情。

|

格兰特斑马(学名:Equus quagga boehmi) 亦称:贝姆斑马,Matschie, 1892,英文名称: 分布于赞比亚,卢安瓜河以西;西至卡里巴,刚果(金)的沙巴省北部的Kibanzao高原,北至坦桑尼亚,从Nyangaui和Kibwezi到乌干达西南部、肯尼亚西南部的Sotik和肯尼亚以东,东非大裂谷,进入埃塞俄比亚南部,也可能达索马里的朱巴河流域。 |

|

|

塞卢斯斑马(学名:Equus quagga borensis) 亦称:塞氏斑马、社氏斑马,Lonnberg, 1921,英文名称:Selous' Zebra 分布于肯尼亚西北地区,从Guas ngishu和巴拉戈湖,到乌干达和苏丹的卡拉莫贾区东南部,东至尼罗河北部,限制在北纬32°。 |

|

布契尔斑马(学名:Equus quagga burchellii) 亦称:布氏斑马、伯切尔斑马。Gray, 1824,英文名称:Burchell's Zebra 曾经分布于瓦尔/奥兰治河以北,经博茨瓦纳南部延伸西北方的埃托沙国家公园和Kaokoveld,东南至夸祖鲁——纳塔尔和斯威士兰。分布地区的中间区域已经灭绝。亚种达马拉兰斑马(Equus quagga antiquorum)已包括在该亚种中。 |

|

查普曼斑马(学名:Equus quagga chapmani) 亦称:查氏斑马, Layard, 1865,英文名称:Chapman's Zebra 分布于南非东北部,从约南纬24°S,东经31°E,北至津巴布韦,西到博茨瓦纳约南纬19°S,东经24°E,纳米比亚的卡普里维地带和安哥拉南部。 |

|

克氏斑马(学名:Equus quagga crawshayi) 亦称:克劳塞斑马、尼亚萨兰斑马,De Winton, 1896,英文名称:Crawshay Zebra, Nyasaland Zebra 赞比亚、尼亚萨湖西部高原、卢安瓜河、马拉维、坦桑尼亚鲁夸湖东部和莫桑比克。 |

|

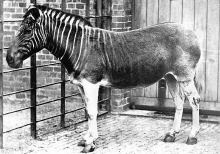

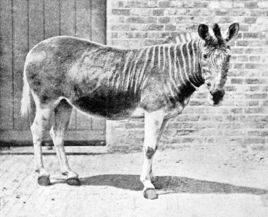

斑驴(学名:Equus quagga quagga) Boddaert, 1785,英文名称:Southern Couagga、Cape Quagga 曾经分布在南非卡鲁和自由州的南部。野生动物最后的消失的日期未知,但在阿姆斯特丹阿蒂斯动物园(Artis Magistra Zoo)的最后一头斑驴死于1883年。 |

平原斑马已经确认拥有六个亚种,而随着1883年斑驴绝灭后,到2013年只剩下五个亚种存活于世。1958年,生物学家在索马里一带发现可能是第七个平原斑马的亚种:Equus quagga isabella。这个亚种可能是有效的,而2014年尚无更多证据能够证明其为平原斑马的亚种。

种群现状:除了野驴(藏野驴),平原斑马是唯一的非濒危野生马种。作为一个整体,这个物种很普遍常见,并且没有面对足以使其数量广泛下降的任何重大威胁。尽管如此,有些亚种还是受到了栖息地丧失,狩猎,并与畜牧业草和水的竞争程度不同的影响。生活在坦桑尼亚的平原斑马种群,从20世纪90年代末到2000年代中期。已经下降了20%左右。随着越来越多的人口发展和农业种植的结果,栖息地丧失的程度在该物种分布范围的南半部最高,而偷猎在北半部更为普遍。尽管有这些威胁,平原斑马是非常有弹性,而且在其保护区,它已经从过度捕猎取其肉和皮的损失中迅速恢复。

在平原斑马其的分布范围内,人们建立了一些保护区,包括坦桑尼亚的塞伦盖蒂国家公园,肯尼亚的察沃国家公园,津巴布韦的万基国家公园,纳米比亚的埃托沙国家公园和克鲁格国家公园,南非也建了许多保护区。这些措施给大量的平原斑马为防止偷猎和栖息地的丧失提供了宝贵的庇护。

保护级别:列入《世界自然保护联盟》(IUCN) 2008年濒危物种红色名录ver 3.1——低危(LC)。

②塞卢斯斑马

简介:塞卢斯斑马为非洲特产。南非洲产山斑马,除腹部外,全身密布较宽的黑条纹,雄体喉部有垂肉。非洲东部、中部和南部产普通斑马,由腿至蹄具条纹或腿部无条纹。非洲南部奥兰治和开普敦平原地区产拟斑马,成年拟斑马身长约2.7米,鸣声似雁叫,仅头部、肩部和颈背有条纹,腿和尾白色,具深色背脊线。东非还产一种格式斑马,体格最大,耳长(约20厘米)而宽,全身条纹窄而密,因而又名细纹斑马。

塞卢斯斑马是珍奇的观赏动物,但由于人们追求其皮和肉曾大量捕杀,塞卢斯斑马濒临灭绝。

塞卢斯斑马生活在非洲大陆,外形与一般的斑马没有什么两样,它们身上的条纹是为适应生存环境而衍化出来的保护色。成年细塞卢斯斑马的肩高140-160厘米,耳朵又圆又大,条纹细密且多。塞卢斯斑马常与草原上的牛羚、旋角大羚羊、瞪羚及鸵鸟等共外,以抵御天敌。人类将斑马条纹应用到到军事上是一个是很成功仿生学例子。

生活习性:塞卢斯斑马分布于非洲东北部的索马里、埃塞俄比亚南部和肯尼亚北部,喜欢栖居在干燥、开阔、灌丛较多的草原上和沙漠地带,较少转移到其他地方。除成年的雄兽外,都组成群体栖息,即使年老的个体也不会被驱逐出群体而过独居生活。

但群体通常不大,最多也就是10只左右,多由雌兽和未达到性成熟的雄雌幼仔所组成,群体十分紧凑而不松散,幼仔们喜欢在一起玩耍、撕闹,或与雌兽在一起嬉戏。成年雄兽通常过独居的生活,所占的领地大约有10平方公里,用排出来的粪便作为领地边界的标记,只有在雨季,等候雌兽来到身边时,才一起过上一段夫妻生活,然后雌兽又会回到群体中。在栖息范围内,群体总是沿着较为固定的路线进行迁徙活动。虽然长相不凡,但它的叫声却很难听,就像“叫驴”嘶鸣一般。它的视觉很好,眼睛和其他马类一样,可以同时看见远处的东西和近处的东西;听觉也很敏锐,进食的时候也在警惕地竖起耳朵,防止突然到来的袭击。

它的主要食物是青草,有时也吃嫩树叶,在觅食时由群体成员轮流担任警戒任务,一有危险便发出长嘶的警告信号,群体立即停止进食,迅速逃跑。它奔跑的速度快而持久,每小时可达60—80公里,为狮、豹等猛兽所不及,从而能够经常逃脱食肉兽类的追杀。不仅群体成员之间十分友好,也常与鸵鸟、长颈鹿、羚羊等食草动物等混杂行动,一起生活,分享同样的食物,并且互相利用,互通信息,以避强敌。所以,它们的天敌狮子、豹、野狗、鬣狗等只能采取伏击的方法捕食,常常在其饮水的必经之路上设下埋伏,耐心等待,当距离较近的时候,突然冲出,目标对准因受惊而四处狂奔的群体中的病弱个体或没有经验的幼仔,扑倒后饱餐一顿。

斑纹形成的原因:在雌兽的妊娠早期,一个固定的、间隔相同的条纹形式就已经确定在胚胎之中了。以后在胚胎发育的过程中,由于身体各部位发育的情况不同,所以幼仔出生后,各部位所形成的条纹也就不一样了,有的宽阔,有的狭窄。例如塞卢斯斑马颈部的条纹较宽,所以颈部的最早条纹形式必须在胚胎发育的第七个星期,颈部伸长之前确定;近鼻孔处的条绞很细,所以这个部位最早的条纹形式必须在胚胎发育的第五个星期,鼻子扩大之前确定;臀部的条纹最宽,说明臀部与身体的其余部分是成比例发展的。

另一方面,条纹也不能早于胚胎发育的第五个星期之前出现,因为塞卢斯斑马长着一条具有条纹的尾巴,而这条尾巴在胚胎发育的第五个星期以前尚未出现,这时胚胎的长度大约为32毫米,条纹的数目约为80个,据此可以推算出最初确定的每个条纹的宽度大约为400微米,即每一个条纹有20个胚胎细胞的宽度。至于它四肢上的条纹为什么呈水平方向,则可能是腿部在胚胎发育过程中,所有的条纹机械地转过一个角度而形成的。

塞卢斯斑马身上的条纹漂亮而雅致,是同类之间相互识别的主要标记之一,更重要的则是形成适应环境的保护色,作为保障其生存的一个重要防卫手段。在开阔的草原和沙漠地带,这种黑褐色与白色相间的条纹,在阳光或月光照射下,反射光线各不相同,起着模糊或分散其体型轮廓的作用,展眼望去,很难与周围环境分辨开来。这种不易暴露目标的保护作用,对动物本身是十分有利的。

近年来的研究还认为,塞卢斯斑马身上的条纹可以分散和削弱草原上的刺刺蝇的注意力,是防止它们叮咬的一种手段,这种昆虫是传播睡眠病的媒介,它们经常咬马、羚羊和其他单色动物,却让很少威胁塞卢斯斑马的生活。这种保护色是长期适应环境和自然选择而逐渐形成的,因为历史上也曾出现过一些条纹不明显的塞卢斯斑马,由于目标明显,所以易于暴露在天敌面前,遭到捕杀,最后灭绝,在漫长的生物演化过程中逐渐被淘汰了。

只有那些条纹分明、十分显眼的种类尚能生存到现在。人类从这种现象中得到了启示,将条纹保护色的原理应用到海上作战方面,在军舰上涂上类似于塞卢斯斑马条纹的色彩,以此来模糊对方的视线,达到隐蔽自己,迷惑敌人的目的。

物种信息:

普通斑马有5个亚种,格氏斑马,巴契尔斑马、克劳谢斑马、塞卢斯斑马、查普曼斑马。

一、格氏斑马

格氏斑马又叫细斑马、细纹斑马、狭纹斑马等,是体形最大、形态最美的斑马。因为它是在1882年由非洲的阿比西尼亚皇帝赠送给法国总统格雷维一匹之后,才被人们所认识,所以便被叫做格氏斑马。它的肩高可达145一155厘米,最为显著的特征是身上具有黑褐色与白色相间的光滑条纹,雅致大方,细密秀美,非常漂亮,构成了一幅整齐而美观的图案,尤其是在阳光的照耀下,更显得斑斑驳驳,因此被叫做“斑马”。在它的脊背上有一条很宽的纵纹,四肢上也有清晰的条纹,而且更为细密,只有胸部和腹部没有花纹,呈现洁白的颜色。它的头部和脸部都很长,吻部为灰色,两只耳朵特别宽大,耳朵里面有又厚又长的毛,鬃毛长而发达,蹄子宽大,附蝉较小,尾巴也很长,而且末端丛生长毛,可以用来驱赶身上的蚊、蝇等,奔跑时高高竖起,起到平衡身体的作用。

二、巴契尔斑马

巴契尔斑马,也叫白氏斑马,一种非洲斑马(zebra)。分布于撒哈拉大沙漠的南部。前半身有黑白条纹,像马,后半身像斑马。已灭绝。

三、查普曼斑马

中文名称:查普曼斑马

英文名称:Chapman’sZebra

学名:Equusburchelliantiquorum

体型头躯干长2,170-2,460mm,尾长450-560mm,肩高1,100-1,450mm,体重175-385kg。

形态全身都是黑白相间的条纹,但是变异较大,有些黑色条纹较粗,也有些白色条纹较粗,较粗的白色条纹中会有浅色像阴影般的条纹,耳朵较短。

分类哺乳纲ClassMammalia,奇蹄目OrderPerissodactyla,马科FamilyEquidae

保育等级非全球性受威胁(5)非保育类野生动物(3)珍贵稀有保育类野生动物(2)濒临绝种保育类野生动物(1)

分布衣索比亚南部到安哥拉中部,南非的东部

食性以草食为主,也吃嫩叶。

喂食麦片、粒状饲料、梯牧草、苜蓿草粒。

普曼斑马通常栖息在大草原、稀疏的林地、开阔的灌木丛或草地上,也曾在海拔4,400m的山区发现过他们的踪影。

查普曼斑马是群居的动物,由一只雄斑马领导4-6只雌性及它们的子女,领导的雄斑马负责保卫群体中其他的斑马;当它年迈的时候,它的领导地位会被其他年轻强壮的雄斑马取代,年迈的斑马则加入「单身汉」群继续生活。

查普曼斑马一胎通常一只,刚生下的小斑马约有32kg,1小时之内就会跑动,1周之后就会开始吃草,16个月大时断奶,1-3岁时会离开群体独立生活。

繁殖:在繁殖季节,塞卢斯斑马表现得十分紧张而活跃,雄兽之间互相会毫不客气地进行激烈得争斗,打斗的方式为互相碰击颈部、用嘴咬、用前脚的蹄来踢等。败者狼狈逃窜,获胜者则与雌兽一起生活一段时间,通过亲昵、嬉戏等行为,然后交配。每只获胜的雄兽每年要交配数只雌兽。

雌兽的妊娠期约为11—13个月,每隔3年生产1次。每胎产1仔。幼仔出生后不久,即可站立和走路。哺乳期约为6个月,3.5—4岁时性成熟。寿命约为20—30年。

斑驴(已经灭绝的斑马亚种)

斑驴,学名:Equus quagga (Boddaert, 1785),马科马属平原斑马的一个亚种。又叫半身斑马、拟斑马,半身马,普通斑马的亚种,一般体长2.7米,尾巴近1米,重约410千克。是南部非洲一种动物,前半身像斑马、后半身像马,灭绝于1883年。现时科学家通过克隆技术,期望能够把这种已灭绝的动物重现世上。

外形特征:斑驴身上的条纹不象斑马那样遍布全身,只是头到身体的前半部有条纹,并且脖颈上的条纹延伸到它短而立直的棕毛上。它的身体后半部为黑色,而腹部和四肢却为白色。斑驴脖子长,头也长,而耳朵却非常短小。斑驴的眼在脑颅的后方,这使它视野开阔,白天的视觉非常敏锐,,夜晚也可和狗、猫头鹰的视觉相媲美。斑驴一般体长2.7米,尾巴近1米,重约410千克。

它与其它斑马的区别就在于,通过斑驴身上前部仅有的斑纹与其它斑马区别开来。在它身体的中部,条纹褪色变黑,条纹内部空间变宽,前肢是普通的棕色。

生活习性:斑驴生活在非洲广阔的草原地带,主要以草为食,也食树皮、树叶、芽、果实和根。不论白天和黑夜,它们都要觅食,觅食要耗去一天60%以上的时间。斑驴没有永久性群体,暂时聚集虽也常见,但大多成年公驴是在很大的领域范围内独自生活。

在自然界中。斑驴常和牛羚、鸵鸟混群吃草,并一同作战,共同抵御共同的敌人——狮子。在宽阔的草原上对付捕食者的偷袭何谈容易,几种动物组合之后,凭借鸵鸟的视力、牛羚的嗅觉、斑驴的听力,取长补短,所以能够有效的御敌。正因为如此,斑驴才很少被天敌捕食。

生长繁殖:斑驴全年可繁殖,雌性孕期在1年左右,每胎产1仔。成年雌性山斑马隔年或3年繁殖一次。

分布范围:斑驴生活在非洲广阔的草原地带,在南非从好望角到奥兰治的辽阔草原上。

历史起源:斑驴的四蹄健硕,奔走速度很快,每小时可达70千米,有“草原骑士”之称。斑驴最初是由南非的霍屯督人发现的。他们对这个类似于斑马的奇异动物充满好感,觉得斑驴生性机敏,对一切入侵者—一无论是人是兽都怀有强烈的敌意,比狗还警觉,因而便把斑驴驯做家马的夜间守护者。他们还模仿斑驴的嘶鸣之声而称其为“夸嘎”(Quagga)。斑驴不但能守护家园,而且在经过驯服后还能替主人拉车。

在1830年英格兰一度兴起用斑驴拉车的风气。斑驴由于肉鲜美且出肉量高,因此一直是非洲人主要猎食的对象,但原始的狩猎方法并没有给斑驴群体以致命打击??